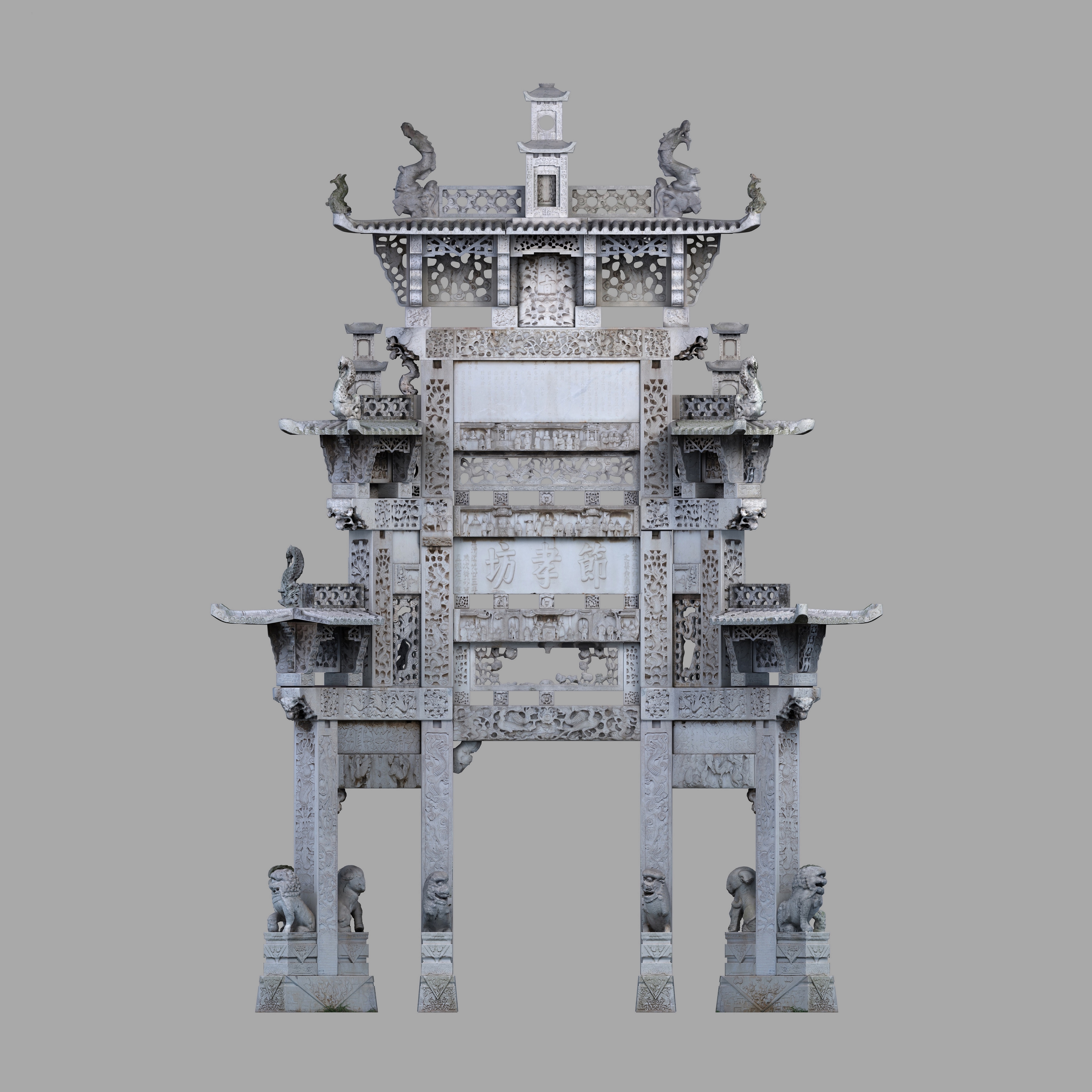

澧县余家牌坊科技保护

时间:2020-10-04 12:31:04

湖南省澧县余家牌坊为第六批全国重点文物保护单位,存在的病害包括微生物病害、机械损伤(缺损、断裂)、风化(盐析、溶蚀)、裂隙、表面污染与变色、水泥修补等。通过对比照片,发现牌坊石质的风化在2001年后迅速加剧,诸多石构件从表面风化快速向深度风化发展,部分因风化引起的溶蚀深度可达4厘米,一些石构件已经整体重脱落成为齑粉。

湖南省文物考古研究所、武汉大学、中南大学、上海市博物馆等联合对石质物理结构、病害机理进行了试验检测,认为造成余家牌坊石构件溶蚀的主要原因是2001年新澧化工厂的原料生产所致。

湖南省文物考古研究所实施了方案设计和保护工程,并2次邀请中国文化遗产研究院黄克忠教授、郑军教授现场调研后认为:余家牌坊保护的难度很大,需谨慎行事。

在对建筑体做好三维激光扫描工作后,对危重部分进行临时性加固,制定预案,以保证文物的安全。随后,实施一系列文物保护必须的相关检测与实验,在实验室实验取得成功的前提下,实施本体实验,渗透加固材料的实验是重要组成部分。在实验工程成功后,开展余家牌坊的本体保护工程,主要完成溶蚀的处理和结构加固。

工作中,施工方重新评估文物的危险程度,分析文物的严重程度与否,划分病害程度等级;相应设立了小型气象站,对牌坊外部环境以及内部的微环境进行长期监测,以了解空气质量、酸雨状况、温湿度、空气尘埃等情况;利用超声波,回弹仪,划痕仪、红外扫描仪或其它仪器,对余家牌坊做无损检测;补充可溶盐的岩相分析,做好牌坊表面的冷凝水和污染物的检测和检测使下一步的保护工作有序的开展。

工作中,将余家牌坊被当成精品工程对待,档案根据现代科学要求建立了数据库,所有有关余家牌坊保护的三维建模、照片、图纸、检测、实验数据等都能十分便利地提取。

工程验收专家组认为:本工程经考古发掘、信息采集、检测与试验工程、本体维修工程、本体及环境监测工程。工程施工组织设计合理,质量全部合格,工程资料齐全、完整,符合相关专业质量规范所规定,本工程可评定为优秀工程。

参与单位:湖南省文物考古研究所、武汉大学、中南大学、上海市博物馆、西安元智有限公司、湖南德盛古建筑工程有限公司,澧县文物局。

项目负责人:张涛

主要参与人:张涛、顾海滨、罗婕、李梅英、曹毅、汪俊

湖南省文物考古研究所、武汉大学、中南大学、上海市博物馆等联合对石质物理结构、病害机理进行了试验检测,认为造成余家牌坊石构件溶蚀的主要原因是2001年新澧化工厂的原料生产所致。

湖南省文物考古研究所实施了方案设计和保护工程,并2次邀请中国文化遗产研究院黄克忠教授、郑军教授现场调研后认为:余家牌坊保护的难度很大,需谨慎行事。

在对建筑体做好三维激光扫描工作后,对危重部分进行临时性加固,制定预案,以保证文物的安全。随后,实施一系列文物保护必须的相关检测与实验,在实验室实验取得成功的前提下,实施本体实验,渗透加固材料的实验是重要组成部分。在实验工程成功后,开展余家牌坊的本体保护工程,主要完成溶蚀的处理和结构加固。

工作中,施工方重新评估文物的危险程度,分析文物的严重程度与否,划分病害程度等级;相应设立了小型气象站,对牌坊外部环境以及内部的微环境进行长期监测,以了解空气质量、酸雨状况、温湿度、空气尘埃等情况;利用超声波,回弹仪,划痕仪、红外扫描仪或其它仪器,对余家牌坊做无损检测;补充可溶盐的岩相分析,做好牌坊表面的冷凝水和污染物的检测和检测使下一步的保护工作有序的开展。

工作中,将余家牌坊被当成精品工程对待,档案根据现代科学要求建立了数据库,所有有关余家牌坊保护的三维建模、照片、图纸、检测、实验数据等都能十分便利地提取。

工程验收专家组认为:本工程经考古发掘、信息采集、检测与试验工程、本体维修工程、本体及环境监测工程。工程施工组织设计合理,质量全部合格,工程资料齐全、完整,符合相关专业质量规范所规定,本工程可评定为优秀工程。

参与单位:湖南省文物考古研究所、武汉大学、中南大学、上海市博物馆、西安元智有限公司、湖南德盛古建筑工程有限公司,澧县文物局。

项目负责人:张涛

主要参与人:张涛、顾海滨、罗婕、李梅英、曹毅、汪俊

能代表项目特点的一句话: 多学科与工程技术的完美结合,为我省石质文物保护翻开了崭新的一页。

荣誉、影响、作用、观众、流量: 石质大量粉化、构件严重脱落并消失,被及时得到遏制,且保持了余家牌坊的真实性,是我省石质文物保护的典范工程。

实施时间与目前状态: 2016年1月12日——2017年5月15日,目前保持完好,未再发生石质成齑粉状况。